目次

- 1 〈本文要約〉

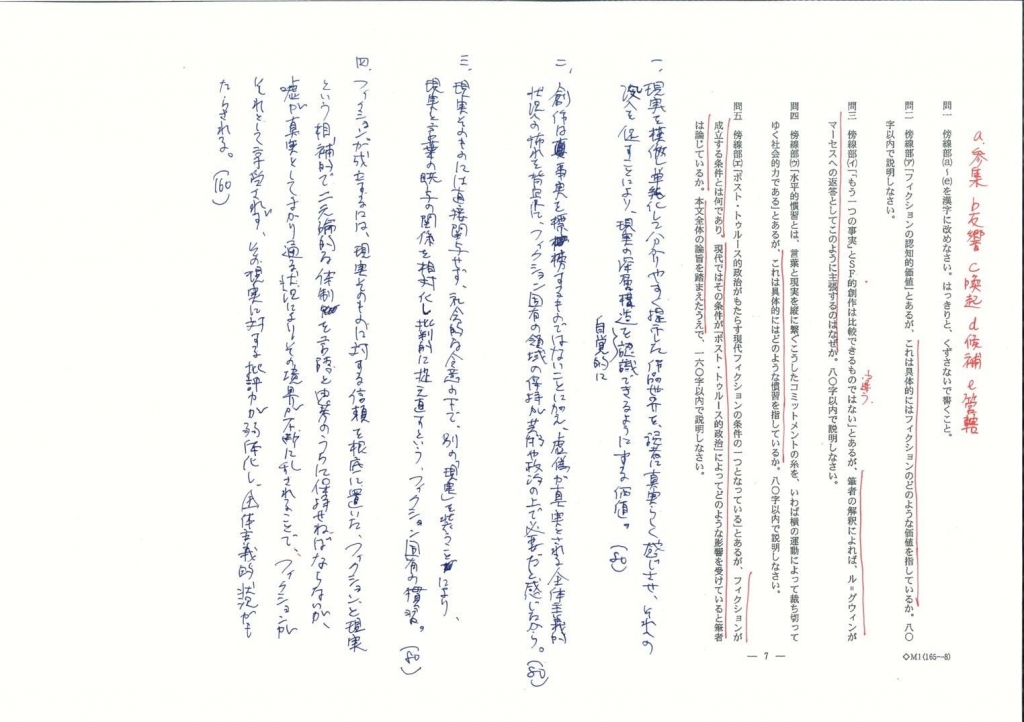

- 2 〈設問解説〉問一

- 3 問二 傍線部(ア)「フィクションの認知的価値」とあるが、これは具体的にはフィクションのどのような価値を指しているか。80字以内で説明しなさい。

- 4 問三 傍線部(イ)「「もう一つの事実」とSF的創作は比較できるものではない」とあるが、筆者の解釈によれば、ル=グウィンがマーセス(投稿者)への返答に対してこのように主張するのはなぜか。80字以内で説明しなさい。

- 5 問四 傍線部(ウ)「水平的慣習とは、言葉と現実を縦に繋ぐこうしたコミットメントの糸を、いわば横の運動によって裁ち切ってゆく社会的な力である」とあるが、これは具体的にどのような慣習を指しているか。80字以内で説明しなさい。

- 6 問五 傍線部(エ)「ポスト・トゥルース的政治がもたらす現代フィクションの条件の一つとなっている」とあるが、フィクションが成立する条件とは何であり、現代ではその条件が「ポスト・トゥルース的政治」によってどのような影響を受けていると筆者は論じているか。本文全体の論旨を踏まえたうえで、160字以内で説明しなさい。

〈本文要約〉

出典は久保昭博「ポスト・トゥルースあるいは現代フィクションの条件」。長い本文と長い記述解答が神戸大の特徴。設問は意味ブロックごとに聞いてくる傾向がある。本問は、重要箇所の絞りこみとブロック分けが比較的容易であった。

①~④段落(意味ブロック)。2017年ドナルド・トランプの大統領就任式でのホワイトハウス報道官の発言に対し、なぜ「虚偽」を発信するのか、とのインタビュアーの問いに大統領顧問は、「もう一つの(オルタナティヴ)事実」と言ってのけた。

その発言は文学フィクションに二つの反響をもたらした。一つはオーウェルの『一九八四』(1949)が再び注目を集めたこと。なぜこのような時に人はフィクションを求めるのか。作家の表現力が現実を拡大鏡に映したように見せてくれるから。では、そのようなフィクションは、我々に何をもたらすのか。それを「フィクションの認知的価値」(傍線部ア)と考えたい。オーウェルは、現実を模倣し、それとの類似に基づくフィクションの世界を読者に提示した。モデル化によって「真実らしさ」のレベルに引き上げられた20世紀の歴史、それへの没入を媒介として、現実の深層構造を再帰的に認識することを可能にした。それがフィクションの力である。

⑤~⑦段落(意味ブロック)。もう一つ。「もう一つの世界」などSF世界にありふれたものだという投書に対してSFの「レジェンド」ル=グウィンのマジレス。彼女は言う。「「もう一つの事実」とSF的創作は比較できるものではない」(傍線部イ)。我々の「もう一つの世界」は想像の産物で、「事実」を標榜することはない。

ル=グウィンのマジレスから感じ取れるのは、ポスト・トゥルース的政治状況へ彼女が抱く危機感である。それは虚偽が真実としてまかり通る全体主義的状況への怖れに根ざしたものだ。だがそれに加え、彼女は、嘘とフィクションを峻別することでフィクション固有の領域を守ることが、芸術の上でも政治の上でも必要であると考えたからではないだろうか。

⑧~⑪段落(意味ブロック)。発話者の意図ならびに発話と現実との関わり方という二点で嘘とフィクションを区別するル=グウィンの手続きは、サールによるフィクションの手続きを想起させる。彼によれば、フィクション的発話とは、「欺く」という意図なしになされる「偽装(ふり)」である。ポイントは二つ。第一は「偽装」が、作者と読者に共有されねばフィクションは発生しないという点。フィクションとは、ひろく社会的な「合意」の産物である。

第二の点は、フィクションが現実に関与「しない」仕方に関わっている。フィクションにはそれを成立させる「独自の慣習」が存在する。サールはそれを「水平的慣習」と呼ぶ。これは「垂直的規則」と対概念である。後者では、発話者が命題の真理値ないし誠実さに関する規則を遵守し、現実と縦の関係を結ぶことで、現実世界に「コミット」する。他方「水平的慣習とは、言葉と現実を縦に繋ぐこうしたコミットメントの糸を、いわば横の運動によって裁ち切ってゆく社会的力である」(傍線部ウ)。現実にコミットせず、その原則が宙づりになったフィクションを「ごっこ遊び」と定義することができる。フィクションには遊戯的な側面が備わるのだ。

⑬~⑭段落(意味ブロック)。以上のサールによるフィクションの定義に照らして、ル=グウィンのフィクション擁護の身振りが、いかなる射程をもつのかを考えてみたい。結論から言うと、「(真性な)事実」を擁護することとフィクションを擁護することとは裏表の関係にあるということである。フィクションと現実という二つの相補的な体制、二元論を人間の言語と思考のうちに保持せねばならない。なぜか。その崩壊が全体主義への道を開くからである。

そもそもフィクションによる現実の「棚上げ」が可能になるには、棚上げされるべき現実がそれとして確立しているという信を必要とする。オーウェルが描き出したのは、相互に矛盾する信念を自己欺瞞の無限ループによって引き受けつづけることで、現実への信を崩壊させ、その結果として水平的慣習の停止を引き起こす精神的暴力であった。その住人はフィクションを「ごっこ遊び」のフィクションとして享受することができない。そして、言語と思考を操作する欲望に駆られた全体主義権力により、人間のフィクション能力が抑圧される。オーウェルが描き出したこのような状況は、「ありうること」として「ポスト・トゥルース的政治がもたらす現代フィクションの条件の一つとなっている」(傍線部エ)。

〈設問解説〉問一

a. 参集 b. 反響 c. 喚起 d. 候補 e. 管轄

問二 傍線部(ア)「フィクションの認知的価値」とあるが、これは具体的にはフィクションのどのような価値を指しているか。80字以内で説明しなさい。

意味ブロック1️⃣のうち、傍線部の直前部と、直後の④段落を参照し、「認知的」という語に着目して該当箇所をまとめる。傍線部はフィクション一般の価値であるから、『一九八四』の内容に限定される記述(ex.「全体主義社会の到来を…想像することを可能にする」)は除外する。すると、「現実を模倣/モデル化/「真実らしら」にまで引き上げる/没入を媒介に/現実の深層構造を再帰的に認識することを可能にする」がピックできる。

このうち、できれば「モデル化」と「再帰的」は言い換える。「モデル化」=「単純化して/分かりやすく示すこと(←「拡大鏡」③)」、「再帰的(に認識する)」=「(普段は意識されないままに現実を規定する構造を)自覚的(に認識する)」。

<GV解答例>

現実を模倣し単純化して分かりやすく提示した作品世界を、読者に真実らしく感じさせ、それへの没入を促すことにより、現実の深層構造を自覚的に認識できるようにする価値。(80字)

<参考 S台解答例>

現実を模倣し、モデル化によって真実らしく提示したフィクション世界へと読者が没入することを媒介として、現実の深層構造を再帰的に認識することを可能にするという価値。(80字)

<参考 K塾解答例>

現実を模倣した世界に読者を没入させ、現代の現実の深層構造を認識させることで、虚偽を事実と強弁する全体主義体制が到来してしまう可能性を読者に想像させるという価値。(80字)

問三 傍線部(イ)「「もう一つの事実」とSF的創作は比較できるものではない」とあるが、筆者の解釈によれば、ル=グウィンがマーセス(投稿者)への返答に対してこのように主張するのはなぜか。80字以内で説明しなさい。

意味ブロック2️⃣から、「筆者の解釈によれば」という要求を踏まえて、⑦段落の内容を根拠にする。特に、その最終文「だがそれに加え…嘘とフィクションを峻別することでフィクション固有の領域を守ることが…必要と考えたのではないだろうか」が解答の中心となるのは見やすい。これに直前の「ポスト・トゥルース的政治状況/虚偽が真実としてまかり通る全体主義的状況に対する怖れ」という要素を加える。

また⑥段落、傍線部(イ)の直後「フィクション作家が作る「もう一つの世界」は…創造の産物/「事実」を標榜することは決してない」という要素も、ル=グウィンが言うところの(イ)の理由だし、「筆者の解釈」もこれを排除するものではないから、前提として加えるべき。

さて、それではなぜ、ル=グウィンにとって「フィクション固有の領域を守る」ことが必要なのか。その根本理由は?

これについては意味ブロック3️⃣以降、サールによるフィクションの定義を踏まえながら、筆者自身が考察するところであり、問四と問五で答える内容でもあるから、本問はここで止めておいてよいだろう。

<GV解答例>

創作は事実を標榜するものではないことに加え、虚偽が真実とされる全体主義的状況への怖れを背景に、フィクション固有の領域の保持が芸術と政治の上で必要だと感じたから。(80字)

<参考 S台解答例>

虚偽が真実とされる全体主義的状況への怖れに根差す危機感に加え、フィクションを嘘から峻別して、その固有の領域を守ることが、芸術や政治の上で必要であると考えたから。(80字)

<参考 K塾解答例>

虚偽を現実だと主張する権力の専横を警戒し、現実とフィクションをともに擁護するために、後者を嘘と選別することが、芸術と政治の両面において重要だと考えているから。(79字)

問四 傍線部(ウ)「水平的慣習とは、言葉と現実を縦に繋ぐこうしたコミットメントの糸を、いわば横の運動によって裁ち切ってゆく社会的な力である」とあるが、これは具体的にどのような慣習を指しているか。80字以内で説明しなさい。

「どのような慣習」か、といっても、傍線部自体に「水平的慣習とはA」という形で示してある。Aが比喩的な表現になっているので、それを一般的な表現で説明せよというのが、ここで「具体的に」と聞いている意図であろう。

直接的には⑩⑪が根拠となる。これより、

「フィクションにはそれを成立させる「独自の慣習」が存在/発話が現実世界に「コミット」するとは対になる/「ごっこ遊び」/遊戯的な側面」

がピックできるが、Aの言い換えにあたるものが見当たらない。特に「「ごっこ遊び」/遊戯的な側面」という要素についてだが、これ自体比喩的な表現で、これをそのままAの説明に代えることはできない。

そこで意味ブロック3️⃣全体を視野に入れた場合、⑧⑨段落の「社会的な「合意」の下での/フィクション=偽装(ふり)」という内容に注目できる。これが先の「ごっこ遊び」を、より一般的に説明してくれるのではないか。つまり「現実そのものにコミットせず/それと違う世界を/社会的な合意の下で/それとして生きること」となる。では、なぜそうするのか?「言葉と現実の縦(=既与)のコミットメントを/横の運動によって(=別の世界を並列させ相対化することで)/裁ち切る(=批判的に捉え返す)ため」というところだ。これが傍線部自体(A)の文脈に沿った理解となる。以上を総合して答えとする。

<GV解答例>

現実そのものには直接関与せず、社会的な合意の下で、別の「現実」を装うことにより、言葉と現実の所与の関係を相対化し批判的に捉え直すという、フィクション固有の慣習。(80字)

<参考 S台解答例>

命題の真理値ないしは発話者の誠実さに関する規則に規定されないように、発話を現実的立場に関与させないことで、遊戯的側面を備えたフィクションを成立させるという慣習。(80字)

<参考 K塾解答例>

発話者が真だと信じる言葉によって現実世界に直接に関与するという規則に反して、現実への関与を遊戯的な仕方で切断することを可能にする、フィクションを成立させる慣習。(80字)

問五 傍線部(エ)「ポスト・トゥルース的政治がもたらす現代フィクションの条件の一つとなっている」とあるが、フィクションが成立する条件とは何であり、現代ではその条件が「ポスト・トゥルース的政治」によってどのような影響を受けていると筆者は論じているか。本文全体の論旨を踏まえたうえで、160字以内で説明しなさい。

意味ブロックから解答の骨格を組み立てる。聞かれていることは二つ。「フィクションが成立する条件」と「その条件が「ポスト・トゥルース的政治」によりどのような影響を受けているか」。構文は「フィクションが成立するにはAだが/「ポスト・トゥルース的政治」がBをもたらす」。

Aについては⑫段落「フィクションと現実という相補的な体制/二元論が/人間の言語と思考のうちに保持されること」(C)。さらに⑬段落「(そもそもフィクションによる現実の「棚上げ」が可能となるためには)現実がそれとして確立しているという信を必要とする」(D)。以上の二点(D→C)。意味ブロックから「フィクションが社会的な合意の下での「偽装」であること」を再び使うこともできるが、上のC要素がより根本的で、それに含まれていると考え省いてよいだろう。

Bについては、まず「ポスト・トゥルース的政治」を冒頭①段落や⑦段落の記述を参考に「虚偽が真実としてまかり通る現代の政治に特徴的な状況」と捉え直すと、「フィクション成立の条件であった二元論の境界が不断に乱される」(E)という帰結が導ける。なお、「ポスト・トゥルース的政治」を傍線部直前の「言葉と思考を操作する欲望に駆られた全体主義権力」とするのは安易すぎる。それはポスト・トゥルースの「内実」ではなく、付随する状況にすぎないからだ。

さらにフィクションの成立条件である二元論の境界が乱されることで(E)、「「ごっこ遊び」としてのフィクションが享受」できなくなり、「(フィクションの)水平的慣習(=現実に対する批評能力)の停止」が起こる(ともに⑬段落)。そして二元論の崩壊は「全体主義への道を拓く」(⑫段落)。(だから「全体主義権力」は「人間のフィクション能力」の抑圧を図るのだ(⑬段落))。以上をまとめる。

<GV解答例>

フィクションが成立するには、現実そのものに対する信頼を根底に置いた、フィクションと現実という相補的で二元論的な体制を言語と思考のうちに保持せねばならないが、嘘が真実としてまかり通る風潮によりその境界が不断に乱されることで、フィクションがそれとして享受されず、その現実に対する批評力が弱まり、全体主義的状況がもたらされる。(160字)

<参考 S台解答例>

フィクションの成立条件は、欺かずに現実の発話を偽装する発話者の意図への社会的合意と、発話が現実に関与しないという遊戯的慣習とにある。両者は人間の言語と思考に保持されるフィクションと現実という相補的体制を意味するが、言語と思考を操作する欲望に駆られたポスト・トゥルース的政治により、現実への信が損なわれ、崩壊の危機にある。(160字)

<参考 K塾解答例>

フィクションは、真性な現実が存在するという信を前提に、そこからの遊戯的な切断によって成立するという意味で、社会的合意に基づいた現実との相補的な体制を条件とするが、現代においては、言語と思考を恣意的に操作する権力が事実の喚起する真正さを虚偽によって踏みにじり、人間のフィクションを楽しむ能力を抑圧する事態が生じている。(158字)

沖縄県那覇市の大学受験予備校グレイトヴォヤージュ

コメントする

You must be logged in to post a comment.